Hace unos días comenzamos a ejecutar el encargo de la modernización de un viejo ascensor de una velocidad. Es, desde el punto de vista técnico, una operación interesante en la que se preservan algunos elementos (la cabina, el contrapeso, las guías…) y se cambia tanto el motor como el circuito que lo controla. Se garantiza la seguridad, se reducen las averías, se mejora el confort, se aprovecha lo que todavía es útil y se ahorra parte de los costes de un cambio total de aparato.

Con los años y la mala vida, el motor era ya un trasto tranqueante, un cachivache achacoso, un menoscabo de máquina, un estropicio estentóreo. Aun así, hasta el último momento y entre estertores, ha cumplido su función con dignidad. Su último viaje fue para subir, ironías del destino, los cerca de ciento cincuenta kilos del nuevo motor que ocupará su puesto.

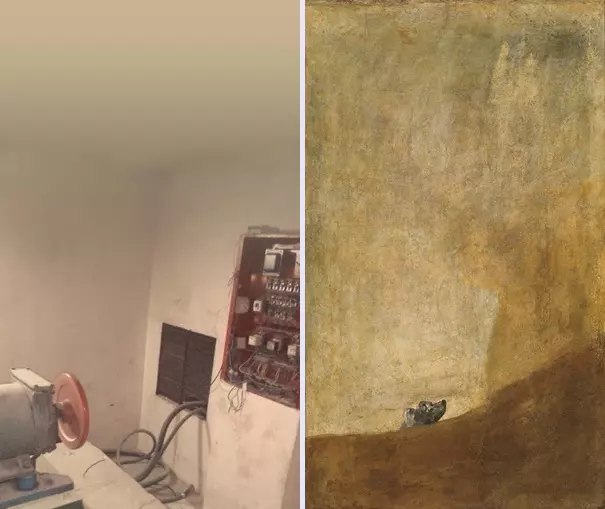

Justo antes de desconectarlo definitivamente, le saqué una foto. Al mirarla hoy me ha venido a la memoria el cuadro «perro semihundido»… no porque se parezcan sino porque, simplemente, hay días que la cabeza hace conexiones extrañas. Así que aquí ando, mirando con cierta pena ese motor que apunta a la maniobra y a ese triste perrito y la incierta sombra y las manchas del techo y la genialidad de Goya, y mi cotidianidad prosaica y cualquier brecha, cualquier eco, cualquier percha en la que volcar lo que siento, aunque no tenga palabras.

Soy ascensorista, ascensorista de guardia, vivo, intensamente vivo, en acto de servicio.